神楽(かぐら)の語源は、神座(かみくら)が転じたとされています。

神座(かみくら)は、『神の宿るところ』を意味し、神座に神々を降ろし、神と人とが一体の宴の場であり、そこで行われた歌舞が”神楽”と呼ばれるようになったといわれています。

つまり『舞う事で神を招く』が神楽の原点です。

※神楽の起源は、古事記・日本書紀の『岩戸隠れの段』という神話からきています。

舞いの中に鈴を使う『鈴の舞い』がありますが、鈴を使うことで神様に居場所を教えている。

神様を招き、その前で行われる祭りを”神楽”と呼びます。

また”神楽”は、招いた神様を祝福し、お祝いを述べ、神様も一緒に遊ぶという意味も持っています。

よって”神楽”は、神社に欠かせない奉迎の舞いとなりました。

与縄御嶽神社では、宵祭りと例大祭が毎年9月に行われます。

『宵祭り』とは、例大祭の前夜に行われる祭りです。

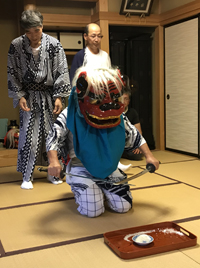

与縄御嶽神社の宵祭りでは、まず当番宿で神楽を舞い、神様を招く準備をします。

そして神社で神楽を舞い、神様をお招きします。

その後もう一度当番宿で神楽を舞い、神様に一晩過ごしていただきます。

『例大祭』とは、神社で年1回行われる祭りです。

例大祭では、神へのお供え物が盛大に捧げられ、祈祷する者、子孫、豊作などを包括して祈るのが習わしです。

与縄御嶽神社の例大祭では、一晩過ごした当番宿で神楽を舞い、神社まで”通り神楽”をします。

そして神社では、神主をお招きし、お供え物を盛大に捧げ、神楽を舞います。

地元の消防団が例大祭を盛り上げるために出店を出してくれます。

最後は当番宿で納めの舞として『剣の舞』をし、お帰りいただくのが習わしとなっています。